Illustrated by Liubov Miau

Am Morgen des 24. Februar brachte meine Ehefrau unseren Sohn zur Schule, ich schlief noch. Sie kehrte gegen 20 Uhr zurück. Die Klassenlehrerin rief sie sofort an und sagte: „Der Krieg hat begonnen.‟ Und unsere Reaktion war irgendwie… Na ja, es grummelt halt ein bisschen. Bei uns vom linken Ufer war das immer zu hören, obwohl es in den letzten Jahren leiser wurde. Meine Ehefrau rief sofort Senja [unseren Sohn, 14 Jahre alt] an, um ihm zu sagen, dass er an der Bushaltestelle auf sie warten solle. Dann rannte sie ihn zu holen.

Ich arbeitete in einem Aquarium-Studio, wo ich Fische, Pflanzen und Futter verkaufte. An diesem Morgen schrieb ich an meinen Leiter. Ich fragte, ob ich zur Arbeit gehen soll. Er antwortete: „Nein! Der Krieg ist ausgebrochen!.‟ Das heißt, mir war nicht klar, was geschah. Aber am selben Tag wurden die Explosionen stärker. Der Krieg ist in die ganze Ukraine gekommen. Ich hatte 10 Jahre lang nicht mehr geraucht, aber an dem Tag fing ich wieder damit an.

Am 2. März verloren wir bereits Strom, Heizung und Verbindung. Am 6. März kam ein alter Freund zu mir, mit dem wir seit 5 Jahren nicht gesprochen hatten. Wir saßen zu Dritt mit meiner Ehefrau in der Küche, tranken, sie wärmte das Wasser. Es gab noch Wasservorräte aus dem Wasserhahn. Allmählich ging das Gas aus.

Wir schliefen auf dem Boden in der Wohnung unter 3-4 Decken, holten Wasser aus dem Brunnen und kochten über dem Feuer.

Als es noch möglich war, kauften wir ein paar Kartoffeln, Zwiebeln und Karotten. Mein Freund brachte etwas Schmalz und Wurst mit. Ehrlich gesagt plünderten unsere Nachbarn einen Laden und gaben uns ein paar Lebensmittel ab. In der orthodoxen Kirche bekamen wir zwei Dosen Erbsen und zwei Dosen Mais. Sie kochten noch Suppe — die Portionen waren klein, aber man konnte etwas essen. Wir aßen nicht, meldeten uns aber für humanitäre Hilfe an. Die russischen Arschgeigen ließen sie jedoch nicht durch. Aus Brot machten wir Croutons. Wir kochten Suppe über dem Feuer und gaben ein wenig Croutons dazu – und so war das Mittagessen fertig. Es gab Mehl, also machte meine Ehefrau einfache Pfannkuchen aus Mehl, Salz und Wasser.

Ich hatte vorher nicht viel mit meinen Nachbarn kommuniziert. Unter ihnen gab es viele, die prorussisch gesinnt waren. Aber dieser Krieg hat das verändert. Es stellte sich heraus, dass sie mehr oder weniger normale Menschen waren. Wissen Sie, der Krieg macht die Menschen menschenfreundlicher, sie fangen an, sich gegenseitig zu helfen, sie kommen sich näher. Trotzdem sind Menschen unterschiedlich, manche profitieren auch vom Krieg.

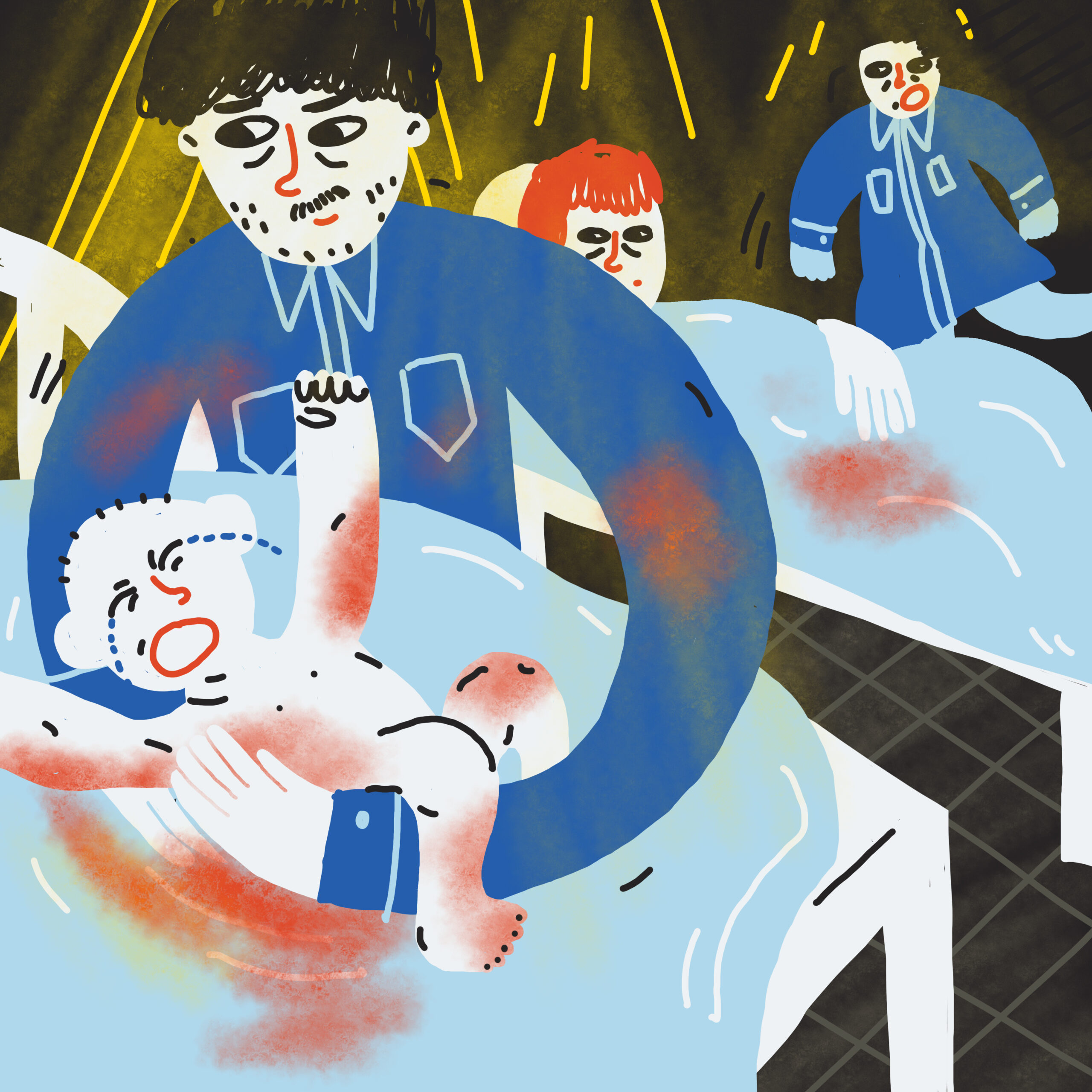

Die meiste Zeit blieben wir zu Hause, weil unser Luftschutzbunker sehr nass war. Wir gingen nur dann hinunter, wenn sie direkt mit “Grads” (Mehrfachraketenwerfersysteme) feuerten. Den ersten ernsthaften Beschuss spürte ich, als wir die Mutter meines Freundes besuchten. Das Flugzeug warf eine Bombe in der Nähe des Piers ab, neben der Aussichtsplattform, es war 300 Meter von uns entfernt. Damals hatten wir zum ersten Mal große Angst. Dann gingen wir noch in die Innenstadt, um die Mutter meiner Ehefrau zu besuchen. Es gab intensive Kämpfe in allen Höfen — das war wie die Miniversion von Grosny, wie ich es nannte. Autos und Häuser brannten. Wir bahnten uns unseren Weg, indem wir unter Beschuss durch die Höfe liefen. Wir schauten hin, Leute bereiteten Essen zu, und gleich daneben gab es Gräber — von einem Erwachsenen und einem Kind.

Ein anderes Mal, als wir zu den Eltern meiner Ehefrau gingen, sahen wir eine riesige Blutlache und darin ein Gehirn, wissen Sie … ja … schwimmend. Es liegen viele Leichen in der Stadt herum — an Haltestellen, Bänken. Sie werden in Decken eingewickelt und weggebracht. Neben meinem Haus lag 5 Tage lang eine in eine Decke gehüllte Frau, daneben wurde das Kreuz von zwei Zweigen niedergeschlagen. Dann beschlossen offenbar ihre Verwandten, sie zu begraben, gruben ein Loch in der Kastanienallee und begruben sie zwischen den Bäumen.

Eines Tages bereiteten wir im Hof das Essen zu. Wir wohnen gegenüber dem Schiffsreparaturwerk. Ein Geschoss schlug ins Werk ein, es kam eine starke Explosionswelle, und wir rannten zum Hauseingang. Wir hatten ein bisschen Angst, aber dachten uns: „Okay, getroffen, dann halt getroffen.‟ Wir gingen wieder hinaus, um das Essen weiter zu kochen. Nachdem wir nach Hause gekommen waren, hörten wir so ein lautes „Paff!“. Das Geschoss schlug in die 9-stöckigen Gebäude hinter unserem Haus ein, sie brannten nieder und das Dach des nächsten Hauses wurde abgerissen. Danach entschieden wir uns, dass wir gehen sollten.

Ich hatte kein Auto. Ich ging zu den Nachbarn, aber einige von ihnen nahmen Papiere, Matratzen oder anderes Zeug mit, und es gab keinen Platz für uns. Die Sachen waren ihnen wichtiger als Menschenleben. EIne Nachbarin mit ihrem Kind suchte ebenfalls nach einem Auto und konnte keines finden.

Schließlich gelang es mir, einen Mann zu finden, der bereit war, uns mitzunehmen. Wir fuhren von Mariupol durch Melekine. Seitens Saporischschja befand sich ein russischer Kontrollpunkt. In Manhush hingen die Flaggen der „DNR‟ und die russische Flagge, in Ostapenko war ein russischer Kontrollpunkt, und das schrecklichste war in Berdjansk. Dort standen hauptsächlich Burjaten. Sie baten mich, Tattoos zu zeigen, überprüften, ob ich Asow-Mitglied bin. Ich zeigte das Tattoo und sie schickten mich zur Registrierung. Es sah dort wie in Schindlers Liste aus: drei Plastiktische, drei russische Soldaten, ein Notizbuch und ein Stift. Sie notierten meine Telefonnummer, Namen, Geburtsjahr und Wohnort. Sie überprüften, ob ich die letzten 8 Jahre gekämpft hatte, na ja, verstehen Sie — das war der ganze Propagandascheiß. Ich füllte alles aus und fuhr nach Berdjansk. Dort wurden wir im örtlichen Kulturhaus untergebracht.

Wir verbrachten dort 4 Tage. Wir suchten lange nach Möglichkeiten, nach Saporischschja zu flüchten. Und es gelang. Dann wieder Kontrollpunkte. Bei dem einen wurden die Messenger-Apps und Fotos durchgeschaut, bei dem anderen prüften sie wieder die Tattoos. In Saporischschja hatten wir endlich die Möglichkeit etwas zu essen und zu trinken. Wir wurden in einen Kindergarten gebracht, wo wir schlafen konnten. Dort wuschen wir uns zum ersten Mal seit dem 24. Februar.

Unser Sohn nimmt das alles leichter als wir. Meiner Ehefrau geht es am schlimmsten, weil ihre Eltern dort geblieben sind. Sie wollten nicht weggehen. Sie sagen: „Hier haben wir alles, was uns gehört, wir wollen nichts verlassen, alles wird gut.‟ Meine Eltern sind auch dort geblieben. Die Mutter rief mich heute an. Sie sagte, es sei in ihrer Nähe noch ruhig.

Ich verspüre Sehnsucht nach meiner Stadt, obwohl sie zerstört wurde, obwohl man sich dort nicht einmal waschen konnte.

Erstellungsdatum – 24. März 2022.

Übersetzung: Viktoria Kantemyr