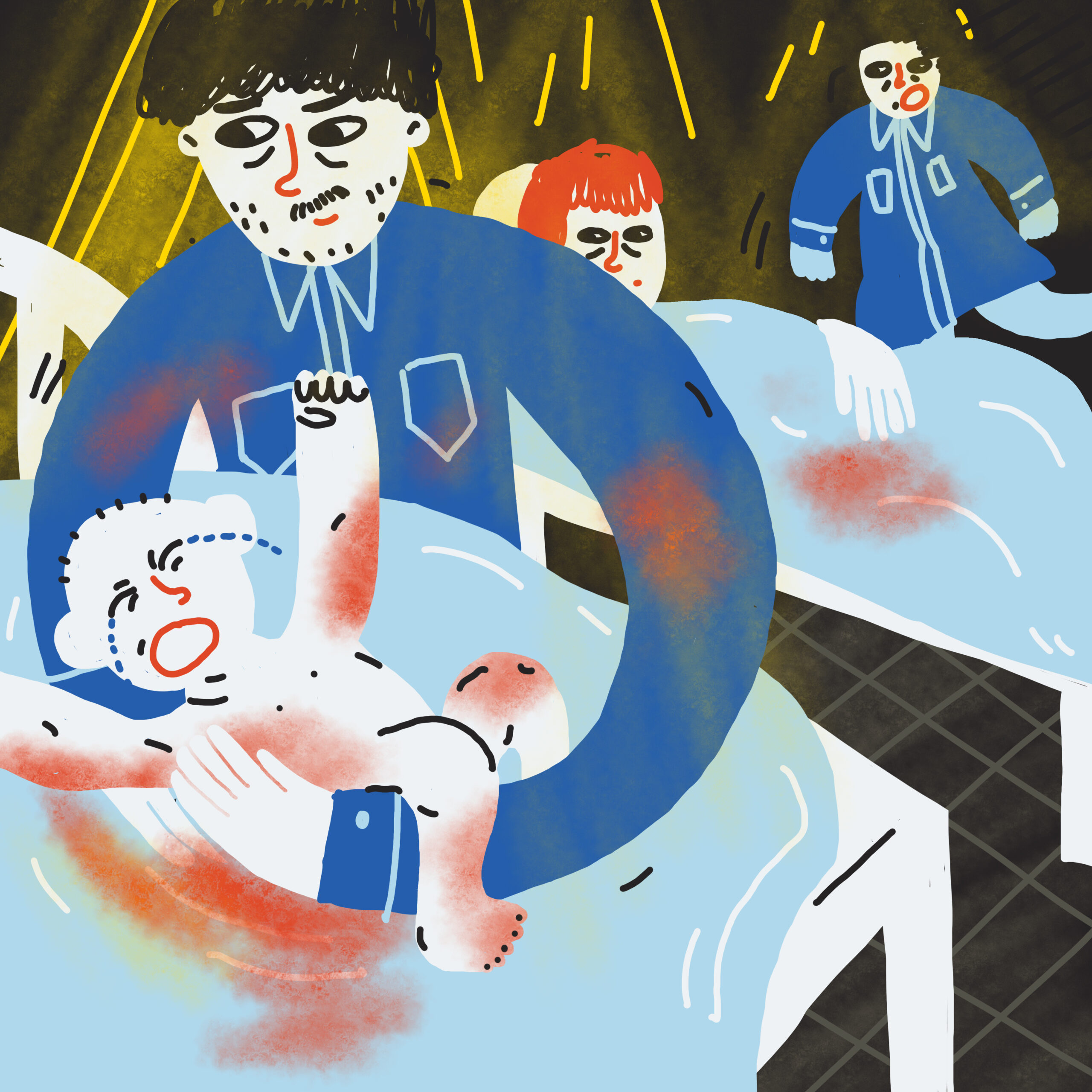

Illustrated by Liubov Miau

Der 46-jährige Oleksandr Drimanow aus Krywyj Rih hatte alle formalen Gründe, sich nicht am Krieg zu beteiligen, den Russland gegen die Ukraine führt. Vor zwei Jahren wurde bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert, und seitdem hatte er 40 Chemotherapien und weder bei dem Kriegskommissariat noch bei der territorialen Verteidigung wurde sein Militärdienst bejaht. Außerdem hat der Mann einen zwölfjährigen Sohn.

„Es wurde mir vorgeschlagen, Schützengräben zu graben – zweimal graben und ich falle mit der Schaufel um. Ich habe gedacht, dass es leichter wäre, Molotowcocktails herzustellen, aber da waren Abgase – ich musste husten, fast ersticken. So wurde ich “gekündigt”.

Schließlich sah er eine Anzeige, dass Freiwillige einen Fahrer suchen. Vor der Krankheit arbeitete Oleksandr als Stadtbusfahrer, danach als Fernfahrer. Deswegen meldete er sich. Vor Ort wurde es ihm erklärt: Man soll dem Militär humanitäre Hilfe bringen, das in der Nähe einer besetzten Stadt im Süden der Ukraine steht.

“Eine Freiwillige hat gefragt, ob ich mir dessen bewusst bin, dass es ein Weg in eine Richtung sein kann. Ich habe gesagt: Ich verstehe, weil ich nichts zu verlieren habe – ich bin an Krebs erkrankt und werde sowieso sterben”, erinnert sich Oleksandr. “Die Freiwillige hat selbstverständlich begonnen zu weinen.”

Der Mann lud Medikamente in sein altes rotes Auto und bat die Nachbarn, sich um seinen Sohn zu kümmern, wenn er nicht zurückkommen würde, und fuhr los.

Als er am ersten Kontrollpunkt vorbeifuhr, wurde es ihm klar, dass es weder Begleitung, noch einen Korridor, noch Verbindung geben würde. Nach dem letzten ukrainischen Kontrollpunkt verläuft nur eine verschneite Straße.

„Ich fahre und beruhige mich: wie schön! Und verstehe gleichzeitig, dass es einfach krass ist”, sagt Oleksandr. Aber ans Umkehren dachte er nicht. An einer Kreuzung stand er vor der Wahl: entweder weiter ins Dorf oder einen Umweg zu fahren. Er entschied sich für den Umweg. Auf dem Weg stieß er auf eine Tankstelle, wo Autos standen, Leute Kaffee tranken und es kein Militär gab. Er fuhr weiter.

In 1,5 km sprangen drei Männer in gefleckter russischer Uniform auf die Straße und begannen zu schießen. Dann wendete Oleksandr und fuhr so schnell wie möglich in die entgegengesetzte Richtung. „So viel mir die Szene im Kopf herumgeht, so viel denke ich: Wenn sie mich umbringen wollten, hätten sie das getan. Aber so haben sie mich nur gewarnt, dass man nicht weiterfahren darf,”

Erst als er zur Tankstelle zurückkam, bemerkte er Einschusslöcher an anderen Autos. Die Männer, die da saßen, waren lokale Jäger: Sie verteidigten das Gebiet und stahlen ab und zu russische Technik.

Schließlich erreichte Oleksandr sein Reiseziel und übergab das wertvolle Gepäck. Vom erlebten Stress begann er ein bisschen zu stottern, setzte aber fort, dem Militär humanitäre Hilfe zu bringen.

„Und was würden Sie an meiner Stelle tun? Wenn man zu Ihnen mit Waffen kommen würde, wenn Sie umgebracht, beraubt, erniedrigt werden könnten”, sagt Oleksandr. “Mein Sohn will mich nicht gehen lassen. Ich bemühe mich immer wegzufahren, wenn er noch schläft. Ich mache mir Sorgen um ihn, um ihn habe ich Angst.”

Nach dem Krieg träumt Oleksandr zu genesen, zur Arbeit zu gehen, Geld fürs neue Auto zu sparen und von niemandem abhängig zu sein. Jetzt erhält er 1934 (ungefähr 65 Dollar) Hrywnja Hilfe monatlich für den zweiten Behinderungsgrad. Ein bisschen jobbt er. Behandelt zu werden helfen ihm die Angehörigen.

„Ich denke, wir werden siegen. Auch wenn man krank, krumm oder schief ist, muss man jegliche Hilfe leisten. Man darf sich nicht verstecken”, sagt Oleksandr.